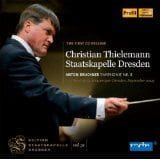

クリスティアン・ティーレマン指揮ドレスデン・シュターツカペレ/ブルックナー第8交響曲(2010年08月26日)

(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2010年08月26日より)

待望の正規盤である。この日の公演でティーレマンのドレスデンでの次期音樂監督が決まつたといふ話を讀んだ事があるが、素晴しい演奏だ。いつもながらの言ひ譯になるが、身邊が一層多事な上、公私に渡り深刻な葛藤がある爲、今日は特に短い原稿になりさうだが、これだけ素晴しいレコードに就ては、やはり書いておき、是非讀者の皆さんにも買つて聽いていただきたいと思ひ、かうして書いてゐる。

この曲の日本の評論家の「ランキング」では、最近、決まつて、カラヤン=ヴィーンフィル、ヴァント=ベルリンフィル、そして意外な事にフルトヴェングラー=ベルリンフィルが顏を揃へるが、これは疑問が大きい。カラヤンの演奏は極めて魅力的で、特にヴィーンフィルから晩年のカラヤンが引出す音のマジック、時にクナッパーツブッシュのやうな腹の底から鳴る金管の強奏は、耳のご馳走、その上、リズムも徹底して粘つて、味が濃い。しかしカラヤンの場合、精神を投入して注意深く聽いてゐると、全體の構造は、あらかじめ彼の頭で組みたてられてゐ、音樂を演奏する事はそれを後からなぞることになつてゐる。ブルックナーの第8のやうに、意味を辿る困難と音樂を聽く喜びの源が同じやうな曲の場合、カラヤンの行き方では音樂から「全體」が消え失せてしまふのではないだらうか? ヴァントに關しては、音の響きが無機的で、リズムにも味はひがない。細部が音樂的な意味によつてではなく、スコアの音化としてしか注意が向けられてゐないやうに聽こえ、少くとも私は聽き通すのが困難である。フルトヴェングラーは勿論意味に溢れてゐるが、ブルックナーの場合、とりわけ緩徐樂章の加速や、4樂章コーダの加速は、音樂の性格と全く相容れない。たゞし、演奏全體に響く彼岸の風――激情と官能を手放しに解放しながら、なほ彼岸から吹きわたる靈妙さは、第八と徹底的に對峙した一つの偉大な解答に違ひない。その意味を私はまだ深く考へたことはないのだが――。

ティーレマン盤は、最近出たチェリビダッケのサントリーホールでのライヴ録音と竝び、寧ろ前記3者よりも遙かに正確にこの曲の音樂的な意味に垂直に踏込んでゐる。チェリビダッケについてはまだじつくり聴いてゐないから今はおくが、今囘のティーレマン盤は、この曲の代表的な名盤と斷じて構はない出來榮えである。と言ふ以上に、私は何度もティーレマンをフルトヴェングラー以來最大の指揮者ではないかと書いて來たが、この演奏は、その豫感を深いところで肯定させられるだけのものがある。間もなく外出しなければならず、稿を書きつぐのは難しさうなので、今囘は1樂章のみを例に取る。

この樂章でのティーレマンは緩急をかなり自由に取るし、來日公演でもさうだつたが、決して力んで音樂をドライヴしようとはしてゐない。第2主題を導く大きなテンポルバートや展開部の燃え上がるやうなアッチェルランドはあるが、全體には、流れのいゝ演奏に聽こえる。しかし、耳を傾けてゐる内に、こゝでは「全體」が發言してゐる事、その全體によつて、私の精神がその波動圈に自然に取込まれてゆく事、いはば細部の魅力ではなく、音樂全體に呪縛されてゐる自分に氣づかない譯にはゆかない。それはソナタ形式や和聲音樂に於ける音樂的なエネルギーや構造を明らかにするフルトヴェングラー=バレンボイムの行き方とは違ふのである。その點、ティーレマンは、はるかに無手勝流のやうでゐて、音樂は大きな山が眼前に迫る悲劇の樣相を否應なく帶び、全ての音が、徐々に必然と化してゆく。

特に展開部で、たたみ掛けて地鳴のするやうなクレッシェンド=加速の後、例の第1、第2主題が輻輳するところ、音樂は音の物理的な大きさを超え、それまで隱れてゐた正體をつひに顯はにするかのやうに悠然と迫る。あのおほきさは何から來るのだらう? 逆に再現冒頭の、まるでバッハの對位法を扱ふやうな、纖細な銀細工の響き。そして、末尾のクレッシェンドからトランペットの死の警告の嚴肅で深い響き、しかし何と云つてもその後のピアニッシモに入つてからの、音樂的な「おほきさ」。私はこれには驚いた。この末尾が、全曲の意味を擔ひ、經過した悲劇の否應ない結末として、このやうに、冷酷なリアリズムを持つて鳴るのを、始めて經驗したからだ。無造作な演奏、周到に息を凝らしての物々しい終末、大指揮者たちはそれぞれに工夫を凝らしてゐる。だが、こんな風に當り前に鳴つてゐるピアニッシモが、そのまゝ18分に渡る悲劇の結論としておほきく全體に對峙して「見える」かのやうに鳴つたのは、私には始めての體驗。

あれは、一體、音樂的に何が起つてゐたのだらうか?(この項了)